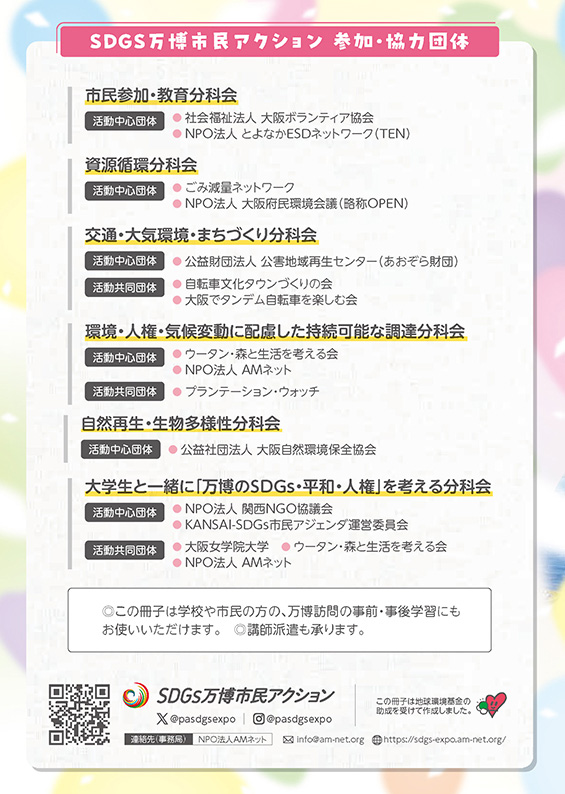

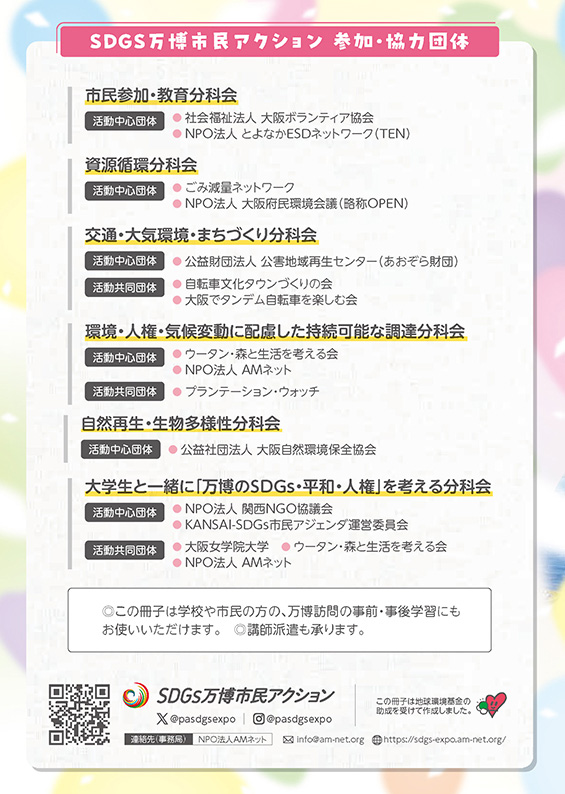

SDGs万博ってなぁに?

SDGs万博をわかりやすく解き明かすブックレットをつくりました。

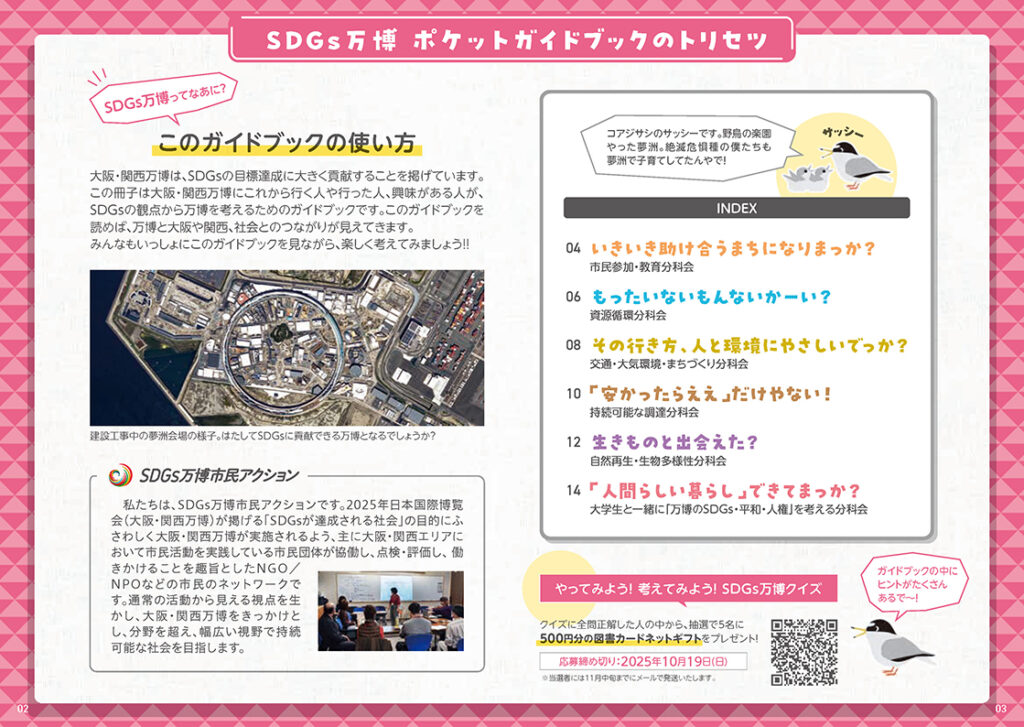

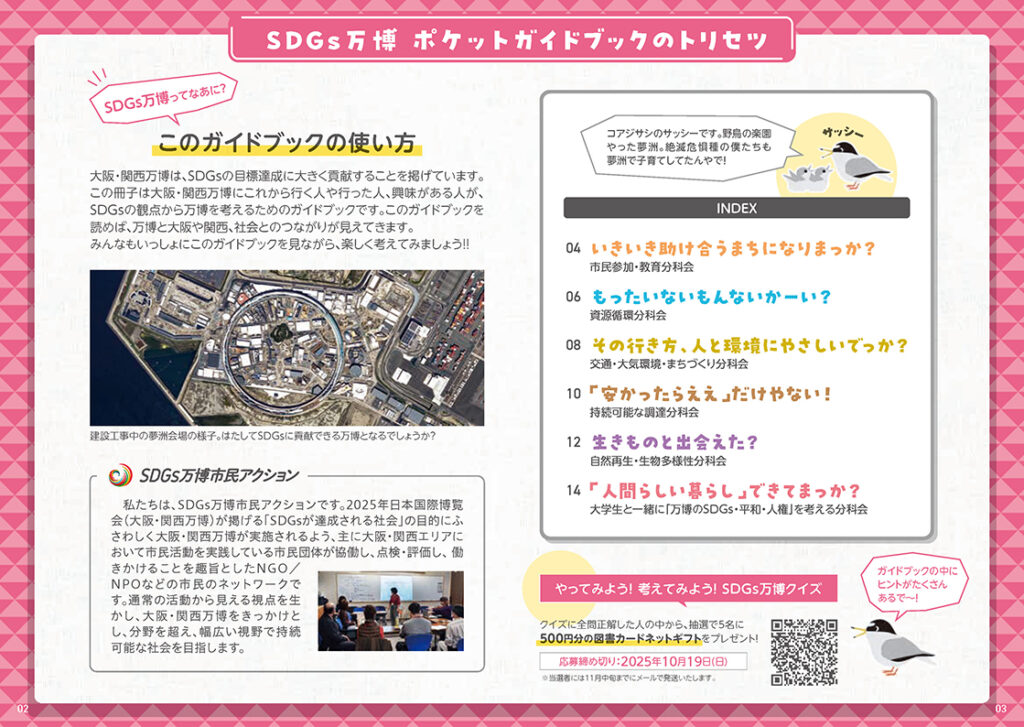

大阪・関西万博は、SDGsの目標達成に大きく貢献することを掲げています。この冊子は大阪・関西万博にこれから行く人や行った人、興味がある人が、 SDGsの観点から万博を考えるためのガイドブックです。このガイドブックを読めば、万博と大阪や関西、社会とのつながりが見えてきます。

みんなもいっしょにこのガイドブックを見ながら、楽しく考えてみましょう!!

お知らせ

お知らせSDGs万博をわかりやすく解き明かすブックレットをつくりました。

大阪・関西万博は、SDGsの目標達成に大きく貢献することを掲げています。この冊子は大阪・関西万博にこれから行く人や行った人、興味がある人が、 SDGsの観点から万博を考えるためのガイドブックです。このガイドブックを読めば、万博と大阪や関西、社会とのつながりが見えてきます。

みんなもいっしょにこのガイドブックを見ながら、楽しく考えてみましょう!!